Webライターやブロガーにとって、文章の校正は欠かせない作業ですよね。

ですが、

- 漢字とひらがなの使い分けや送り仮名に迷うときがある

- 人力だけでは時間がかかるし、全ての誤字脱字や不自然な表現に気づけるか心配

- 校正ツールはどれを使ったらいいかわからない

という悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

Web上の校正ツールを信用していいかという心配もありますよね

そこで本記事では、僕がWebライティングの案件やブログ記事の作成の際に使っているおすすめの校正ツールをご紹介します。

今回紹介するのは次の2つ。

- アナログ校正用:記者ハンドブック

- デジタル校正用:PRUV

どの校正ツールを導入しようか迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

- 公務員、会社員、派遣社員を経て、Webライターとして活動中

- 公務員時代は広報担当として約5年勤務

- 別名義で個人ブログを運営

- 個人ブログは月間15,000PVを継続中

おすすめの校正ツール

それでは、僕が頼りにしている校正ツールの特徴や使い方をご紹介します。

頼れる校正ツールは、書き手にも安心感を与えてくれます

アナログ校正用:記者ハンドブック

僕がアナログ校正用に使っているのは、共同通信社が発行している『記者ハンドブック』です。

言葉の表記に関するさまざまな情報が網羅されている本書ですが、主にお世話になっているのは用事用語集。

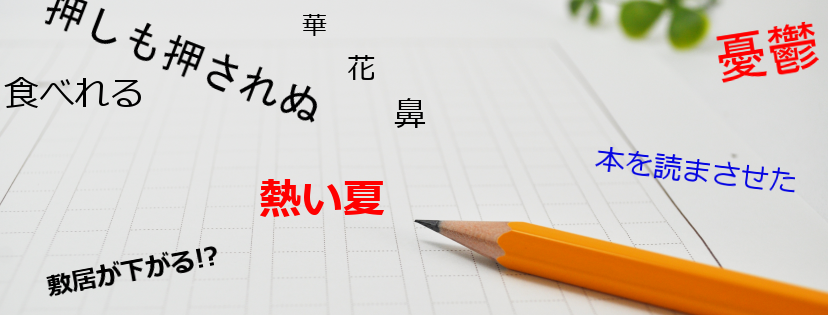

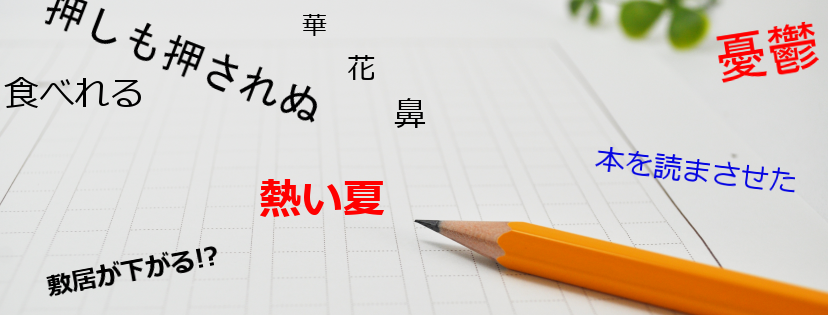

「この場合はどう書いたらいいんだろう?」とつい悩んでしまう次のようなケースの書き方や使い分けを調べることができます。

- いきいきと→生き生きと

- ひとりひとり→一人一人

- 申し込み/申込の使い分け

もちろん全ての言葉が掲載されているわけではないですが、書き方に困ったときに頼りになるマニュアルのような1冊です。

記者ハンドブックで調べることを習慣化すると、自然と表記揺れにも気づけるようになりますよ

僕が記者ハンドブックと出会ったのは、市役所で広報紙を編集していたときのこと。

印刷会社の担当者さんと、記者ハンドブックをめくりながら校正作業をしていたのはいい思い出です。

その経験もあって、僕が文章を書くときには常にそばに置いておきたい校正ツールですね。

デジタル校正用:PRUV

デジタル校正ツールとして僕がお世話になっているのは『PRUV』(プルーフ)です。

Web上で使える校正ツールは数多くありますが、僕がPRUVを選んだ理由は次のとおり。

- 販売者情報が明記されている

- 「入力された文章は保存されない」とFAQに明記されている

- 校正結果の表示が早く、内容も丁寧

- 有料版の金額が安い(月額550円)

PRUVはシンプルで使いやすかったので、もともと個人ブログの記事作成でもお世話になっていました。

その上で、Webライターとして記事を書く上で安心して使える校正ツールを改めて探したところ、PRUVの有料版である『PRUV Pro』を使うことに。

以前は無料版でも一度に5,000文字程度のチェックができたんですが、2024年9月時点では一度に1,000文字までしかできなくなっていたんですよね〜⋯⋯

ですがPRUV Proにすることで一度に5万字のチェックができるようになり、校正の精度も上がります。

高性能な校正ツールの中では有料版の金額も安かったので、思い切って導入することにしました。

仕事で使うなら、信頼できるツールを使いたいですからね

もちろん無料版でPRUVの校正を試すことはできるので、「校正の手間を減らしたい」という人はぜひ試してみてください。

なぜアナログとデジタルを組み合わせているのか

最近はAIの発展もあり、デジタルの手段がより主流になりました。

校正も、すぐに結果が出るWeb上の校正ツールだけで済ませたいという人も多いと思います

そんな中で、僕がアナログの校正も続けているのは次のような思いがあるからです。

- デジタル校正はあくまでも仕上げ

- 大切なのは読者の目線

デジタル校正はあくまでも仕上げ

もともと僕が広報紙の編集業務でアナログの校正に慣れていたというのもありますが、今でもデジタル校正は「最終確認のため」という感覚で使っています。

個人ブログの記事でも、何度も自分で読み直したり修正をかけたりしてからデジタルの校正ツールでチェックするようにしていますね。

そのようにしているのは次の理由から。

- デジタル校正でもチェックしきれない部分がある

- 音読したりすることで、読みにくい箇所を見つけられる

- 校正箇所が少ない文章を書ける自力をつけたい

もちろんアナログの校正は効率的ではないですし、デジタルの校正ツールの精度もこれからさらに向上していくと思います。

それでも、「デジタルの校正ツールでチェックしたから安心」というのは違和感があります

デジタルの校正ツールでチェックしたとしても、文責があるのは筆者である自分。

デジタル校正の修正箇所ができるだけ少なくなるように、アナログの校正力を高めていけるのが理想だと思っています。

大切なのは読者の目線

文章を書く上で最も大切なのは、「読者にとって読みやすくわかりやすい文章」になっているかということ。

デジタルの校正ツールで修正点がないと判定された文章でも、読みやすさやわかりやすさが保証されるわけではないんですよね。

文章力や伝える力は、地道に身に付けていくしかありません

慣れないうちは時間がかかりますが、自分が書いた文章をアナログで校正していくことで、「読者にとってわかりづらいかな」という部分に自然と気づけるようになっていきます。

ライターとしての自力をつけるためにも、これからもアナログの校正は続けていきたいですね。

まとめ:校正ツールを使いこなして文章を整えよう

最近は生成AIやデジタルの校正ツールを使って、「いかに文章を手早く量産するか」という情報をよく目にしますよね。

ですが、そういったツールを過信するのは「ツールを使いこなしているとは言えない」と僕は思っています。

実際に僕も生成AIでブログ記事の下書きを作ったことがありますが、その下書きの文章はほとんど実際の記事には使いませんでした。

文章表現や情報の参考にはなりましたけどね

結局のところ、生成AIやデジタルの校正ツールで表示された結果を取捨選択していくには、自分で文章作成や校正ができる能力が必要です。

そのため、この先もデジタルだけでなくアナログの校正ツールの出番は続いていくはず。

ぜひ自分に合った校正ツールを使いこなして、整った文章作りを心がけていきましょう。

コメント